御堀堂「御堀堂の外郎」のお話

ぷるんっ、もちっの食感とやさしい甘みが魅力。

山口県の銘菓といえば「外郎(ういろう)」。名古屋や小田原の外郎もよく知られていますが、山口県の外郎はそれらとはひと味もふた味も違います。その違いの秘密は、原料の「わらび粉」にあります。わらび粉を使うことで、山口外郎独特のぷるんっ、もちもちっとした食感が生み出されているのです。

江戸時代に福田屋で創製された外郎を守り続ける御堀堂。

山口県内には岩国市から下関市まで、いくつもの外郎店があります。その中の一つ、山口市にある御堀堂は昭和2年の創業。もうじき100年を迎える老舗です。御堀堂の外郎のルーツは、江戸時代に山口外郎を創製した「福田屋」にあります。御堀堂の創始者・田中順助が福田屋で製造に従事し、外郎作りの技術を磨き上げ、暖簾分けで誕生したのが御堀堂なのです。残念なことに後継者がおらず福田屋は廃業。現在、福田屋の製法と味を受け継ぐのは御堀堂のみとなりました。

御堀堂の使命は、福田屋の外郎を後世につなぐこと。

「福田屋さんの外郎は、言わば山口の外郎の根っこ。これを作り続けていることが、私たち御堀堂の誇りです」と話してくれたのは、御堀堂の代表取締役社長で4代目堂主の田中真樹さん。「山口には本当にいろんな外郎があります。どのお店も味や技術を追求し、独自の外郎を完成させ、さらなる向上を目指しています。おこがましいことは重々承知ですが、それらの外郎を輝かせるためにも、全てのベースとなる元祖福田屋の外郎の味は守り続けなければならない、後世につながなければならないと私たちは考えています」と、御堀堂が抱く福田屋の外郎への想いを語ってくれました。

脈々と受け継いできた職人による手作業。

「現代では無駄と言われる作業だとしても、私たちは大切にしています。味や食感など完成物だけでなく、作られる過程も含めて、はじめて御堀堂の外郎なんです」と、田中さんは職人の手による作業に重きを置いています。田中さんは外郎の製法を「とてもシンプル」と言います。小豆、わらび粉、砂糖などの原料を練り込み、せいろに注いで蒸すだけ。しかし、その練り具合や水分量、蒸し時間など、季節や気温、湿度、原料の状態によって微妙な調整が必要なのだとか。「その微調整を職人は自分の勘で機械ほど正確にやってしまうんですから、大したものだと思います」と田中さん。御堀堂の職人は20代前半から70歳近くまで幅広い年齢層の10名。そのうち全ての工程を一貫してできるのは2名だそうで、職人の育成は大きな課題です。「毎日毎日同じことを繰り返す、それが外郎の職人です。続けるうちに感覚が研ぎ澄まされ、少しの変化でも感じ取れるようになるんです。シンプルな外郎作りに才能はいらないと思われるかもしれませんが、実直に続けられることこそが才能。職人の気概が御堀堂の外郎の味を支えているのです」と話す田中さんからは、職人への深い敬意が伝わってきました。

国産の本わらび粉がもたらす、おっとりとした食感。

御堀堂の外郎の基本となる材料は、選び抜かれた北海道産の小豆と上白糖で作る特製の餡(シタ)と本わらび粉。特製の餡は、ふっくらと炊いた小豆に、上白糖をくつくつと煮たべっこう飴を加えて混ぜ合わせて作ります。ちなみに、上白糖はサトウキビではなく、より角のないまろやかな味わいのビートから作ったものを使っているそうです。次に、特製の餡に本わらび粉や小麦粉を練り込んで生地を作ります。「本わらび粉は山口外郎独特の食感を生み出す要。粘着力の高さは他の植物から抽出するデンプンとは比べものになりません。ただ、本わらび粉はわらびの根っこから抽出するので、とんでもなく手間がかかり、できる量もごくわずか。生産者がどんどん減っているのが実情です」と田中さん。それでも上質な国産にこだわるのは、品質を第一に考えているから。できあがった生地をせいろに流し込んで蒸しあげると、いよいよやさしい甘さ、ぷるんもちもち食感の山口外郎が完成です。御堀堂ではこの食感を“おっとりとした食感”と表現するのだとか。この味、この食感を守り続けるために、御堀堂は常に質の高い小豆、上白糖、本わらび粉を探し求めています。

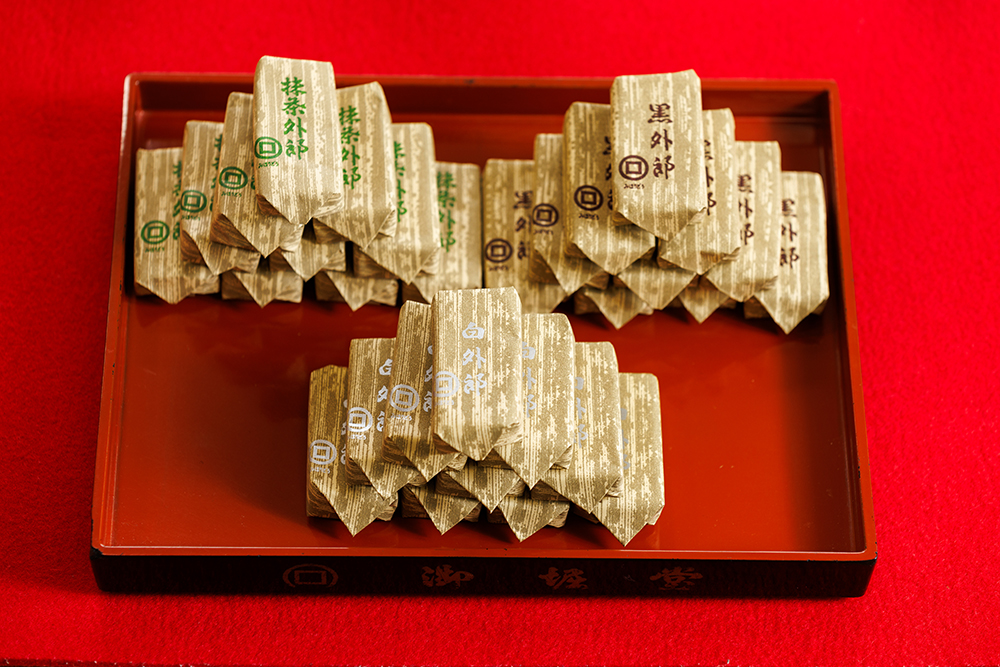

皮剥きあん製法で作る「白外郎」。

江戸時代に福田屋で初めて作られたと言われる山口伝統の「白外郎」。より白く仕上げるために、小豆の皮を剥いてから炊く、皮剥きあん製法を採用。昔からある菓子の製法の一つですが、現在は手間がかかり過ぎるため、実際にやっているところは少ないそう。ふっくらと煮た小豆を専用の臼で挽き、皮からつるっと飛び出した白い豆のみを使用します。しかも、次の工程に行く前に職人がチェックし、残っている皮を全て取り除くのだとか。

与那国と西表の黒糖を使う「黒外郎」。

特製の餡に黒糖を練り込む「黒外郎」。2代目によって作られた外郎で、しっかりとした甘みとコクが特徴です。「黒糖は島によって全然味が違うんですよ」と田中さん。国産のいろんな黒糖を試す中で、与那国と西表をブレンドする今の形に落ち着いたのだとか。ただし、気候変動の激しい現代において、それが常にベストとは限らないそうで、より良いものを作るために常にいろんな国産の黒糖を取り寄せて研究しているのだとか。

宇治と八女の抹茶をブレンドした「抹茶外郎」

3代目によって昭和30年代に開発された「抹茶外郎」。特製の餡に宇治と八女の抹茶を練り込んで作った深みのある緑色が美しい外郎です。やさしい白外郎の味わいにさわやかな香りが加わり、さらにほんのりとした抹茶の苦味も感じられる一品で、若い人に特に人気があるのだとか。

毎週月曜は「おいでませ山口館」に生外郎が並ぶ。

「おいでませ山口館」には、常時、日持ちのする真空パックの外郎が並んでいますが、毎週月曜は蒸したてをトラ紙にくるんだままの生外郎も数量限定で登場します。「真空パックの外郎も申し分ないおいしさですが、ぜひ一度蒸したてのフレッシュな外郎も味わっていただきたいです」と田中さん。ちなみに、山口県外で生外郎を販売しているのは、「おいでませ山口館」だけだそうです。

大切なのは、何より山口県民に愛される外郎であること。

一人でも多くの人に外郎のおいしさを伝えるために、外郎を携えて全国各地を巡っていた田中さんですが、コロナ禍を経て、基本に立ち返るようになったのだとか。「いつの間にか外郎は土産物や贈答品というイメージが強くなり、コロナ禍では売上は落ち込むばかりでした。しかし、山口市内のとあるスーパーの入口で販売させてもらったところ、山口の人たちがどんどん外郎を買っていったんです。その時に、『ああ、外郎は本来こういうお菓子なんだ、地元の人たちが当たり前のように日常的に食べる身近なお菓子なんだ』と実感しました。それからは、まずは山口県民に納得のいく外郎を作らねばと思うようになりました」と田中さん。続けて、「山口県で愛される外郎は、自ずと山口県外でも愛されるようになるはず」とその信念を語ってくれました。

山口外郎の根っこを守りながら、新商品開発にも挑みたい。

「御堀堂は元祖と言える福田屋の外郎の味と製法、伝統を守り続けることが使命ですが、常に時代に合わせた変化も楽しんでいただきたいと思い、毎月3日の「みほりどうの日」イベントではチョコレートやイチゴ、コーヒーやハチミツなどの変わったお味の外郎を販売したりご試食いただいたりしながらお客様と楽しんでいます」と田中さん。これから先、どんな外郎が登場するのでしょうか? 元祖山口外郎と新商品の食べ比べが楽しめる日もそう遠くないかもしれません。